Las palabras de Javier y David

Por Manuel de J. Jiménez

Por ahí leí a varios clásicos y

contemporáneos que mantienen la siguiente idea: cuando muere un poeta, algo en

la lengua también muere con ellos. No me pidan ahora la referencia, porque no

la tengo. Ya me dirán ustedes después. Lo que me interesa es patentizar su

sentido. El dos de octubre no se olvida, lo sabemos desde la plaza de las Tres

Culturas. Este 2022 tampoco se olvidará, porque murió Javier Raya (1985-2022). Fue

un poeta lúcido, que operaba como un optometrista de la realidad. La mirada

focalizada, sin dobles, era su arte. Por eso escribió un poema que es

ineludible en nuestra poesía política contemporánea, originalmente pensado como

una pieza de spoken word: “Disentimientos de la nación”. Más allá de ejercer el

famoso derecho a disentir, el poema comienza con el verbo que preconiza una

potente anáfora, refutando la belicosidad del himno nacional. El texto además

roza con lo que la dogmática penal podría calificar como delito –recordemos lo

que pasó con Sergio Witz− ¿Acaso hay algo más revolucionario y subversivo que

esta invitación?

Una

lucha empieza así: disiento.

Disiento

cuando dejo de creer en tu himno:

no,

patria, no soy un soldado que en cada hijo te dio,

no

soy un hijo de ningún concepto nacional

aunque

retumben en sus centros la tierra, Masiosare,

porque

no puedo estar a favor de tanto

bélico

acento.

Hace aproximadamente quince

años, con Raya fuimos a la clase de David Huerta (1949-2022) en la FFyL de la

UNAM, quien fue un maestro generoso y trascendental para mí en aquel curso que

tomé junto a jóvenes poetas que hoy admiro por lo que escriben y sienten en sus

poemas. Por trabajo, por desidia o porque esperaba un momento especial, no fui

a ver a David para charlar y dejar que me iluminara una vez más con sus

palabras. Hoy me arrepiento con tristeza. Solía encontrarlo en la librería

Rosario Castellanos. Recuerdo que una vez, al hablarle de derecho y literatura,

me mandó a revisar un fragmento eliminado de las Soledades. Otras tantas, le saludaba rápido en alguna lectura y la

última vez que estreché su mano fue al salir de una presentación en una feria

del libro de Minería, antes de la pandemia, cuando la gente se tomaba de las

manos.

Fui a su sepelio –el tres

de octubre− y me encontré con poetas, alumnos, profesores, editores, escritores

y amigos que lo amaban como el hombre de conversación franca y alegre que fue.

Formó a muchísimas personas de distintos modos y todos estábamos allí haciendo

un ritual por las palabras del castellano que se apagaban irremediablemente sin

su genio. Por supuesto la lengua seguirá viviendo en otras voces y sucederá el

deseo que Yaxkin Melchy envió desde Japón: “Que el bello aliento del castellano

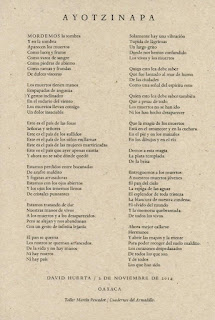

le cuide”. Esa tarde, esa noche, en su féretro estaba la foja de Martín Pescador

con el poema “Ayotzinapa”. Me despedí de David mientras leía los primeros

versos que imaginé como su testamento poético. El poema también puede leerse en

un muro del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, donde lo escribió el día de

muertos de 2014. La primera estrofa dice:

Mordemos la sombra

Y en la sombra

Aparecen los muertos

Como luces y frutos

Como vasos de sangre

Como piedras de abismo

Como ramas y frondas

De dulces vísceras

Comentarios

Publicar un comentario